【実食レビュー】元祖博多だるまデイトス店を徹底解説!博多駅で味わう”生きている”伝統の濃厚豚骨ラーメン

福岡、博多。その玄関口であるJR博多駅は、単なる交通の結節点ではない。ここは、日本の食文化の中でも特に熱狂的なファンを持つ「博多ラーメン」の聖地への入り口でもある。駅直結の商業施設「博多デイトス」2階に広がる「博多めん街道」は、その象徴的な空間だ。選りすぐりの名店12店舗が軒を連ね、日々、麺好きたちの舌を唸らせるべく火花を散らしている 。本稿では、このラーメンの戦場で、ひときわ強い存在感を放つ老舗「元祖博多だるま デイトス店」の豚骨ラーメンを徹底的に分析・レビューする。60年以上の歴史を誇る伝統の”呼び戻し”スープの秘密から、麺、具材、人気のチャーハン、そして混雑情報に至るまで、専門的な視点からその魅力の核心に迫る。

- 愛知在住

- 週1回以上ラーメンを継続中

- 鶏白湯&豚骨好き

評価

『豚骨ラーメン』の評価です。

| 項目 | 評価 | |

|---|---|---|

| スープ | 福岡屈指の豚骨スープ!旨い! | |

| 麺 | 王道細麺。湯切りもグッド | |

| トッピング | 具材は普通だがハイレベル。 | |

| 総合 | 福岡屈指の豚骨 |

はじめに:博多の玄関口で出会う、60年の歴史を継ぐ一杯

「博多めん街道」のエスカレーターを上がると、すぐ目に入る場所に陣取るのが「元祖博多だるま」である 。その立地は、旅行者や出張者にとってこの上ない利便性を提供する 。しかし、その本質は単なる「駅ナカの便利なラーメン店」ではない。この店は、1963年(昭和38年)に創業者・河原登氏によって産声を上げた、博多ラーメンの歴史そのものを体現する伝説的な屋号の正統な支店なのである 。

屋号である「だるま」は、七転び八起きの精神を象徴する縁起物として知られる 。その名は、創業者一族が歩んできた歴史と、幾多の困難を乗り越えて守り抜かれてきた一杯のラーメンの物語を静かに物語っている。父の病をきっかけに、一度は離れたラーメンの世界に戻り、今や世界にその名を轟かせるまでに成長させた2代目・河原秀登氏の存在が、その伝統に革新の息吹を吹き込んでいる 。

この店を訪れたなら、まず味わうべきは、全ての基本となる「豚骨ラーメン」だ 。その一杯には、60年の歳月をかけて継ぎ足され、進化を続けてきた「だるま」の魂が凝縮されている。

お店に入店した瞬間に感じる雰囲気:五感を刺激する豚骨の世界

「元祖博多だるま」の扉をくぐると、まず嗅覚が強烈に刺激される。それは、長時間、丁寧に炊き出された豚骨だけが放つことを許された、濃厚で芳醇な香りだ 。この香りは、博多の人間にとっては懐かしさすら覚える「本物の証」であるが、県外からの訪問者にとっては、ある種のカルチャーショックを伴うかもしれない 。しかし、これは決して不快な「臭み」ではない。これから対峙するラーメンが、妥協なき伝統製法に則って作られていることを宣言する、誇り高き狼煙なのである。

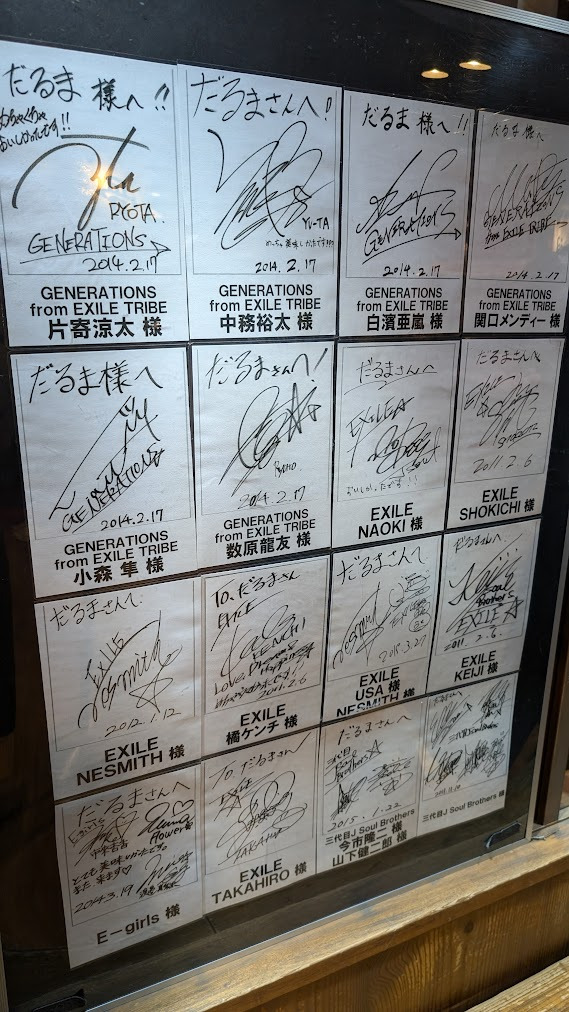

店内は常に活気に満ち溢れ、客の話し声、店員の威勢の良い掛け声、そして厨房から聞こえる調理の音が一体となって、心地よい喧騒を生み出している 。壁一面を埋め尽くすように飾られた、無数の有名人やミュージシャン(EXILEなど)のサイン色紙は、この店がどれほど多くの人々に愛されてきたかの動かぬ証拠であり、空間に特別なエネルギーを与えている 。

注文は入り口すぐの券売機で行う食券制で、高回転率を支える効率的なシステムが採用されている 。行列ができていることもしばしばだが、手際の良いスタッフのオペレーションにより、待ち時間は見た目ほど長くないことが多い 。その雰囲気は、一人客や女性客も気兼ねなく利用できる懐の深さを持っている 。

食べたラーメン全体感:伝統と革新が溶け込む一杯の宇宙

提供された一杯は、これぞ博多豚骨と言わんばかりの力強いビジュアルを放つ。白濁したスープに浮かぶ背脂、中心に盛られたネギとキクラゲ、そして脇を固めるチャーシュー。それは、これから始まる濃厚な味覚体験を雄弁に物語っている 。

スープ:呼び戻し製法が紡ぐ、重層的な旨味の物語

だるまのラーメンの神髄は、間違いなくこのスープにある。その特徴を、視覚、味覚、そして製法から多角的に分析する。

まず視覚的に、スープは完全な乳白色ではなく、わずかに茶色がかったクリーミーな液体である 。表面にはキラキラと輝く背脂の粒子と、スープが生きている証拠ともいえる細かな脂泡が浮かぶ 。そして、このスープの出自を物語る最も重要なサインが、丼の底に沈殿する微細な「骨粉」だ 。これは、膨大な量の豚骨を原型がなくなるまで長時間、高火力で炊き出し、骨の髄から旨味を絞り尽くした物理的な証拠に他ならない。

口に含むと、濃厚かつ鮮烈な豚の旨味がガツンと広がる 。だるま特有の、いい意味での「豚臭さ」は健在で、これが多くのファンを惹きつけてやまない中毒性の源となっている 。しかし、その力強さにもかかわらず、後味は意外にもしつこくなく、質の悪い豚骨ラーメンにありがちな獣臭さや、ただ脂っこいだけの単調さとは一線を画す 。

この唯一無二の味わいは、九州の豚骨ラーメンの中でも特に伝統的で手間のかかる「呼び戻し」という製法によって生み出される。これは単に古いスープに新しいスープを継ぎ足すだけの単純な作業ではない。その本質は、一杯の丼の中に店の歴史そのものを封じ込める、壮大な culinary heritage (食の遺産) の継承プロセスにある。

そのプロセスは、まず、店の創業以来、決して空にすることのない羽釜(はがま)と呼ばれる大釜から始まる。営業を終える際、釜の中には意図的に古い成熟したスープ、通称「タネスープ(種スープ)」が一定量残される 。翌日、このタネスープが入った釜に、新たな豚骨と水が加えられ、再び長時間炊き上げられる。これにより、古いスープが持つ熟成された深いコクと、新しい骨から溶け出すフレッシュな旨味が融合し、昨日よりも今日、今日よりも明日と、スープは絶えず進化を続ける。つまり、だるまのスープは、60年前の創業時の味の記憶をDNAのように受け継ぎながら成長する「生きているスープ」なのである。

この現象の背景には、科学的な裏付けも存在する。豚骨を長時間強火で煮込むことで、骨に含まれるコラーゲンがゼラチン質へと変化する。このゼラチンが天然の乳化剤の役割を果たし、本来混ざり合わない水と油を結合させ、白濁したクリーミーな液体、すなわち「乳化スープ」を生み出すのだ 。この乳化こそが、濃厚な口当たりと独特の香りの源泉となる。さらに、絶え間ない加熱と熟成は、アミノ酸と糖が反応して香ばしい風味を生み出す「メイラード反応」を促進し、スープにさらなる複雑さと深みを与えている。

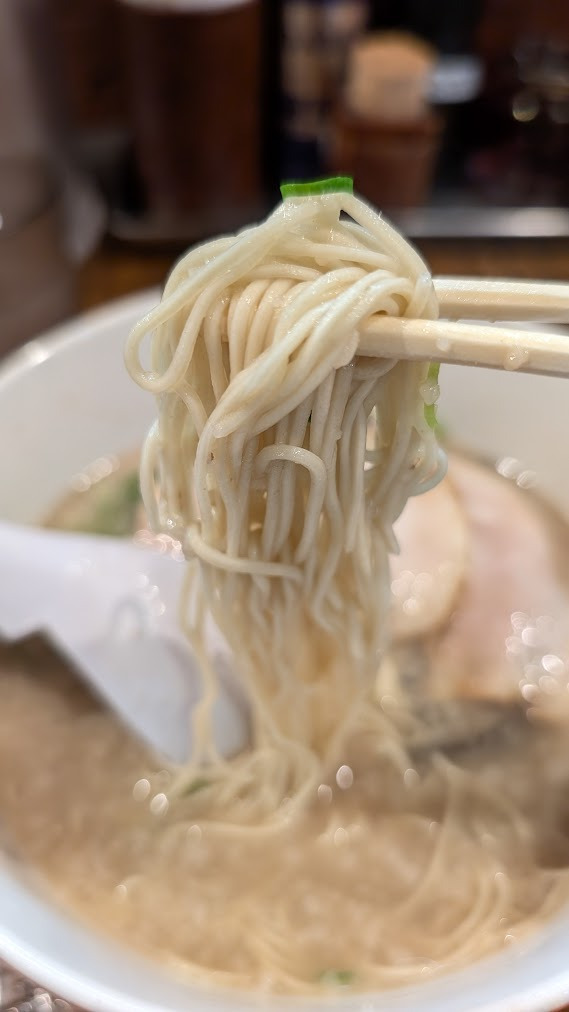

麺:スープを纏うために生まれた、博多伝統の極細ストレート麺

だるまの麺は、博多ラーメンの王道を行く、加水率の低い極細ストレート麺である 。この麺の形状と質は、歴史的な必然性から生まれた機能美の結晶だ。一つは、せっかちな市場関係者に素早くラーメンを提供するために発達した、茹で時間の短さ 。もう一つは、その細くまっすぐな形状が、濃厚な豚骨スープを余すところなく絡め取り、啜るたびにスープの旨味を口中へと運ぶための、完璧な設計であることだ 。

この麺の特性が、博多ラーメンならではの二つの食文化を育んだ。一つは「麺の硬さ」の指定である。極細麺は熱いスープの中で伸びやすいため、客は好みの茹で加減を注文時に伝える。「普通(ふつう)」を基準に、「カタメン(硬め)」「バリカタ(超硬め)」、さらには湯にさっと通しただけの「粉落とし(こなおとし)」まで、その選択肢は多彩だ 。多くの通は、麺の歯切れ良い食感(プツリ感、シコシコ感)を最後まで楽しむため、「カタメン」か「バリカタ」を選択する 。

そしてもう一つが「替え玉」の文化だ。一杯あたりの麺の量はやや少なめに設定されており、これは麺が伸びる前に食べきれるようにとの配慮からである。食べ終えてスープが残った丼に、茹でたての麺を追加注文するのが「替え玉」(150円)である 。これにより、最後の一口まで麺の最高の状態を維持することができるのだ。

具材:一杯を完成させる、個性豊かな名脇役たち

だるまのラーメンを構成する具材は、シンプルながらそれぞれが重要な役割を担っている。

基本のラーメンには、まず「チャーシュー」が2枚乗る。レビューを見ると、比較的薄切りだが、しっかりと味が染みており、濃厚なスープの中で確かな存在感を示すと評価されている 。

次に、博多ラーメンの象徴的な具材である「キクラゲ」。だるまは、このキクラゲを惜しげもなくたっぷりと使用している 。そのコリコリとした独特の食感は、柔らかい麺とクリーミーなスープに対する絶妙なアクセントとなり、食べる楽しさを増幅させる。

そして、細かく刻まれた「ネギ」。その爽やかな辛味と香りが、スープ全体の輪郭を引き締め、濃厚さの中に清涼感をもたらす 。

これらの標準的な具材に加え、だるまの真価をさらに深く味わいたい者には、究極の選択肢が用意されている。それが「炙りトロ肉チャーシュー麺」だ 。これは、豚トロ(豚の首周りの希少部位)を贅沢に使い、提供直前に香ばしく炙ったチャーシューが丼を覆う、見た目にも圧巻の一杯である。口に含むととろけるように柔らかい食感と、炙られた脂の甘み、そして香ばしさがスープに溶け出し、ラーメンを官能的な領域へと昇華させる。「最高に美味い」と絶賛されるこの一杯は、だるまを訪れるなら一度は体験すべき、至高のアップグレードと言えるだろう 。

ラーメンだけじゃない!だるまを120%楽しむサイドメニュー

だるまの魅力はラーメンだけに留まらない。その脇を固めるサイドメニューもまた、店の哲学を反映した逸品揃いだ。

ラーメンの最高の相棒として知られる「一口餃子」は、博多ならではの小ぶりなサイズが特徴 。パリッと焼かれた皮の中からジューシーな餡が溢れ出し、ラーメンの合間の口直しに最適だ。セットメニューも充実しており、多くの客が餃子との組み合わせを楽しんでいる 。

また、博多名物「明太子」を乗せた「明太子丼」をはじめとするご飯ものも人気が高い 。ラーメンの濃厚なスープと共に、福岡の味覚を心ゆくまで堪能できる。

しかし、数あるサイドメニューの中で、特に注目すべきは「チャーハン」である。一見すると何の変哲もないチャーハンだが、その設計思想には、だるまの深い食への洞察が隠されている。

多くのレビューで指摘されているのは、このチャーハンが、一般的に理想とされる「パラパラ」とした食感ではなく、意図的に「しっとり」と仕上げられている点だ 。そして、その味付けは、単体で食べると「やや薄い」と感じられるほど、控えめに調整されている 。

これは決して調理の失敗や手抜きではない。むしろ、極めて高度な計算に基づいた戦略的な選択なのである。その理由は、主役であるラーメンとの関係性にある。だるまの豚骨スープは、前述の通り、極めて濃厚でパワフルな味わいを持つ。もし、サイドのチャーハンが同じように味の濃い、油分の多いものであったなら、両者が互いの味を打ち消し合い、客はすぐに味覚疲労を起こしてしまうだろう。

だるまのチャーハンは、その逆の役割を果たす。その穏やかな味付けとしっとりとした食感は、強烈な豚骨スープの刺激にさらされた味蕾を優しくリセットし、「あの濃いだるまスープを見事なまでに中和させてくれる」のだ 。つまり、このチャーハンは、独立した料理として自己主張するのではなく、主役であるラーメンを最大限に輝かせるための、完璧な「名脇役」として設計されている。ラーメンを食べ、チャーハンで一息つき、そしてまたラーメンに戻る。このサイクルが、一杯のラーメンから得られる満足感を最大化する。これは、単に品数を増やすのではなく、食事全体の体験をデザインするという、洗練された料理哲学の表れである。

その他特徴:だるま通になるための豆知識

卓上調味料と「味変」の流儀

日本のラーメン店、特に博多ラーメンの店では、客が自らの手で味を完成させる「味変(あじへん)」の文化が根付いている。だるまの卓上には、そのための基本的な調味料が備えられている。定番の「紅ショウガ」、味を引き締める「胡椒」、そして餃子用のタレやラー油などだ 。

しかし、ここでラーメン通ならば、ある重要なアイテムが卓上に存在しないことに気づくだろう。それは、多くの博多ラーメン店で無料トッピングの定番となっている「辛子高菜」である 。この意図的な「不在」には、店のスープに対する強い自信と哲学が込められていると考えられる。

辛子高菜は、その強烈な辛味と塩味、そして独特の風味で、スープの味を根底から変えてしまう力を持つ。それは魅力的な味変ツールである一方、元のスープの繊細な風味を覆い隠してしまう諸刃の剣でもある。だるまが、60年の歴史をかけて守り育ててきた「呼び戻しスープ」は、その複雑で重層的な旨味こそが命だ。店側としては、まずはそのスープ本来の味を、先入観なくじっくりと味わってほしいという強い思いがあるのだろう。卓上に置かれた紅ショウガや胡椒は、あくまでスープの風味を補強する「アクセント」であり、味を支配するものではない。辛子高菜を置かないという選択は、自らのスープに対する絶対的な自信の表れであり、客に対する「まずは、我々の仕事を信じて味わってみてほしい」という、職人の静かなメッセージなのである。

総本店との違い:オーセンティシティとアクセシビリティの狭間で

渡辺通にある「総本店」と、博多駅の「デイトス店」。両者を訪れたことのある客の間では、しばしばその「味の違い」が話題に上る 。

複数のレビューによれば、デイトス店のスープは、総本店に比べてややマイルド、あるいは「ワイルドさが抑えられている」と感じられることがあるという 。ある熱心なファンは、総本店のスープの力強さを100とすれば、デイトス店は30程度に感じられたとまで述べている 。この差は、商業施設内のテナントという物理的な制約(例えば、換気や火力の問題)に起因する可能性も指摘されている 。

しかし、この味の差異は、単なる劣化やブレとして片付けるべきではないかもしれない。むしろ、それは店の立地と客層に合わせた、戦略的なチューニングの結果と捉えることができる。総本店が、その味を求めてわざわざ足を運ぶ熱心なファンを相手にする「目的地」であるのに対し、デイトス店は、国内外の旅行者、ビジネス客、家族連れなど、不特定多数の多様な人々が訪れる「玄関口」である 。

こうした幅広い客層の中には、伝統的な豚骨の強い香りが苦手な人も含まれるだろう。デイトス店が、スープの最もアグレッシブな側面をわずかに抑え、より多くの人々が楽しめる「アクセシビリティ(利用しやすさ)」の高い味に調整しているとすれば、それは極めて合理的な経営判断だ。ブランドの核となる「だるまらしさ」は決して失わず、それでいて間口を広げる。この絶妙なバランス感覚こそが、伝統的な老舗が現代の多様な市場で成功を収めるための鍵なのかもしれない。

博多めん街道のライバルたち

「だるま」の立ち位置をより明確にするために、「博多めん街道」でしのぎを削る他の主要なライバルとの比較は有益である。

- 博多一幸舎(はかたいっこうしゃ): 「泡系(あわけい)」豚骨ラーメンのパイオニアとして全国的に有名。そのスープは、熟成させたスープと若いスープをブレンドし、空気を含ませるように撹拌することで生まれる、きめ細かな泡(脂泡)で覆われている。口当たりは非常にクリーミーでまろやか。だるまのガツンとくる直接的な濃厚さとは対照的な、洗練されたリッチさが特徴だ 。

- 博多らーめん Shin-Shin(しんしん): 若者や観光客を中心に絶大な人気を誇り、常に行列が絶えない。そのスープは、豚骨の旨味はありつつも、特有の香りは控えめで、やや甘みを感じる食べやすいバランス型。多くの人にとっての「博多ラーメン入門編」として最適な一杯と言える 。

この比較から、各店のポジショニングが浮かび上がる。だるまは「伝統・濃厚・本格派」、一幸舎は「革新・クリーミー・泡系」、そしてShin-Shinは「現代的・バランス・万能型」。自分の好みに合わせて店を選ぶ際の、重要な指針となるだろう。

訪問前にチェック!お店の基本情報

訪問を計画している人のために、必要な基本情報を以下にまとめる。この表は、店の利用に必要な全ての情報を網羅しており、訪問前の最終確認に役立つだろう。

| 項目 | 詳細 | |

| 店名 | 元祖博多だるま 博多デイトス店 (Ganso Hakata Daruma Deitos-ten) | |

| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多デイトス 2F 博多めん街道内 | |

| 交通手段 | JR博多駅に直結。博多口側からデイトス2階へ。駅から徒歩約1分 | |

| 営業時間 | 10:00 – 23:00 (ラストオーダー 22:30) | |

| 定休日 | 博多デイトスの営業日に準ずる | |

| 席数 | 25席 (カウンター席、テーブル席あり) | |

| 混雑度 | 平常時: 行列ができやすいが、回転は速い 。 平日: 14時半頃など、ピークを外せば5分程度の待ち時間で入れることもある 。 土日祝: 昼食・夕食時は特に行列を覚悟する必要がある 。 | |

| 清潔感 | 高い客回転率にもかかわらず、清潔感は保たれているとの評価が多い。歴史ある店の風格と捉えることもできる 。 | |

| 支払い方法 | 現金の他、各種クレジットカード (VISA, Master, JCB, AMEX, Diners)、交通系電子マネー (Suicaなど)、QRコード決済 (PayPay) に対応しており、非常に便利 。 | |

| 駐車場 | 店舗専用の駐車場はなし 。JR博多シティ提携の駐車場(デイトスアネックス駐車場など)や、近隣のコインパーキングを利用する必要がある 。 | |

| その他 | 予約不可 。全席禁煙 。テイクアウト(お土産ラーメン)あり 。 |

まとめ:なぜ博多駅で「だるま」を選ぶべきなのか

数多の選択肢が存在する博多駅において、「元祖博多だるま デイトス店」を選ぶべき理由とは何か。それは、この一杯が単なる食事ではなく、福岡という土地の歴史と文化を体感する「体験」であるからだ。

ここで提供されるのは、60年という歳月を生き抜いてきた「呼び戻しスープ」という名の、飲むタイムカプセルである。その力強く、芳醇な香りと味わいは、近年の洗練されたラーメンとは一線を画す、妥協なき伝統の味。それは、博多ラーメンの原風景の一つを、博多の玄関口というこの上なく便利な場所で味わえるという、類稀な機会を提供してくれる。

もちろん、その強烈な個性ゆえに、万人に無条件で受け入れられる味ではないかもしれない。豚骨の強い香りが苦手な人や、あっさりとしたスープを好む人は、「博多めん街道」の他の店に幸福を見出すだろう。

しかし、もしあなたが、博多の魂に触れたいと願い、歴史の重みが溶け込んだ一杯に挑戦したいのであれば、「元祖博多だるま」は最高の選択肢となる。それは、あなたの福岡での思い出を、忘れられないほど濃厚なものにしてくれるはずだ。

このお店が好きな人へのおススメラーメン店

豚骨ラーメンが好きな方にはコチラもおススメです。愛知県で定番の豚骨ラーメンです。

東海ラーメン制覇 ブログ

東海のラーメンを他にも紹介しています!

ぜひチェックしてください。

コメント