「うちの工場は、A社の機械とB社の機械で通信方式がバラバラで、データを集めるだけでも一苦労…」 「インダストリー4.0やスマートファクトリーって言うけど、何から手をつければいいかわからない…」

製造業の現場で、このような悩みを抱えていませんか?

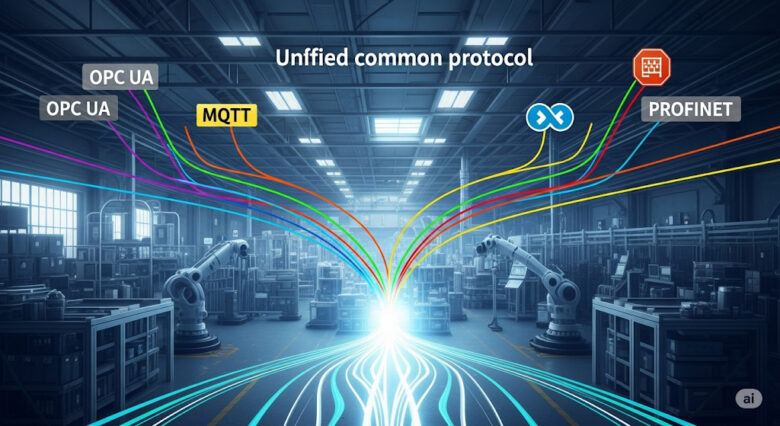

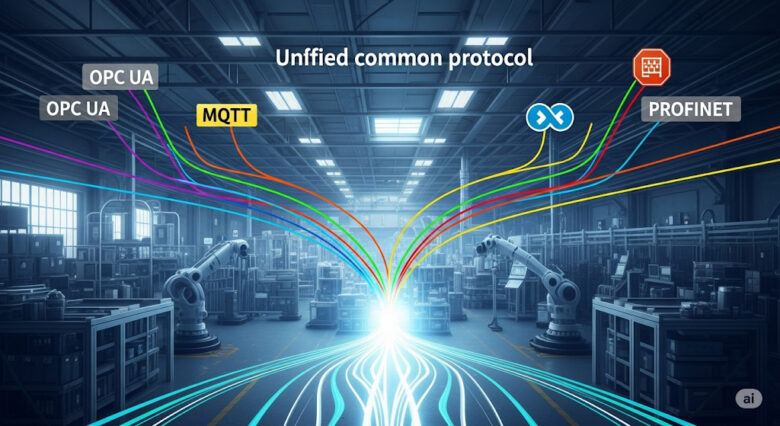

異なるメーカーの機器が混在し、それぞれが独自の「言葉」で話しているために、工場内にデータの「サイロ」が生まれてしまう。この「言葉の壁」こそが、生産性向上やDX(デジタルトランスフォーメーション)を阻む大きな要因となっています。

この記事では、そんな製造業の共通課題を解決する鍵として、今、世界中で急速に普及している通信規格**「OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)」**について、その基本からメリット・デメリット、そしてなぜこれほどまでに重要視されているのかを、誰にでもわかるように徹底解説します。

ろぼてく

ろぼてく今OTとITをつなぐネットワークとして注目を集めているのが「OPC UA」です。この波に乗り遅れるな!

- 某電機メーカーエンジニア

- エンジニア歴10年以上

なぜ今、工場の「言葉」を統一する必要があるのか?

現代の工場は、PLC、センサー、ロボット、工作機械など、多種多様なメーカーの機器で溢れています 。しかし、これらの機器がそれぞれ独自の通信プロトコル(方言)を使っていると、以下のような問題が発生します。

- データのサイロ化: 機器ごとにデータが孤立し、工場全体の状況をリアルタイムで把握できない。

- 高額な開発コスト: 機器同士を繋ぐために、個別の翻訳機(ゲートウェイ)やカスタムプログラムの開発が必要になり、時間もコストもかかる 。

- ベンダーロックイン: 特定のメーカー製品で統一せざるを得なくなり、最適な機器を自由に選べなくなる 。

これらの問題を解決し、真のスマートファクトリーを実現するためには、すべての機器が理解できる**「世界共通語」**が必要不可欠です。その役割を担うのが、OPC UAなのです。

OPC UAとは?工場のサイロ化を打ち破る「世界共通語」

OPC UAをひと言で表すなら、**「メーカーやOSの壁を越えて、誰もが安全に情報を交換できる、産業用の世界共通語」**です 。

前身であるOPC Classicは、Windowsでしか使えないという大きな制約がありました 。しかし、2008年に登場したOPC UAは、その制約を完全に取り払い、現代の工場が求める3つの強力な特徴を備えています。

特徴1:メーカーもOSも選ばない「プラットフォーム非依存」

OPC UAの最大の特徴は、特定のメーカーやOSに縛られないことです 。Windowsはもちろん、LinuxやAndroid、さらには小さなセンサーに組み込まれたOSでも動作します 。これにより、工場の隅々にあるセンサーから、オフィスのPC、そしてクラウド上のサーバーまで、すべてを同じ「言葉」でシームレスに繋ぐことができます 。

ベンダーロックインを防ぐにはとても大切なことです。

特徴2:鉄壁の守り「ビルトイン・セキュリティ」

工場のネットワークをITシステムに繋ぐ際、最も懸念されるのがセキュリティです。OPC UAは、設計段階から多層的なセキュリティ機能が「組み込まれて」います 。

- 認証: 通信相手が本物か、x.509電子証明書で厳格に確認。

- 認可: ユーザーの役割に応じて、データの閲覧や操作権限を細かく設定。

- 暗号化と署名: 通信内容を暗号化して盗聴を防ぎ、電子署名で改ざんを防止。

これらの機能により、IT部門も納得する高いセキュリティレベルで、OT(制御技術)とIT(情報技術)を安全に融合させることが可能です 。

特徴3:データが”情報”に変わる「セマンティック(意味的)相互運用性」

OPC UAが他のプロトコルと一線を画す、最も強力な特徴が**「情報モデル」**です 。

従来の通信では、単に「150」という”データ”を送るだけでした。これが温度なのか圧力なのか、単位は何なのかは、受信側が別途知っている必要がありました。

しかし、OPC UAは「モーター1の温度が摂氏150度である」というように、データに意味(コンテキスト)を付けて「情報」として渡すことができます 。これにより、接続された機器がどのような情報を持ち、どのような操作ができるのかを自動的に理解できるため、システム連携の手間が劇的に削減されます。

ユーザーがOPC UAを選ぶ5つのメリット

では、OPC UAを導入すると、具体的にどのような良いことがあるのでしょうか。

- インダストリー4.0とIT/OT融合の実現 スマートファクトリーの実現には、現場(OT)のデータを経営(IT)に活かすことが不可欠です。OPC UAは、両者を安全に繋ぐ「架け橋」となり、生産状況のリアルタイム可視化や予知保全といったデータ駆動型の意思決定を可能にします 。

- コスト削減とベンダーロックインからの解放 共通言語であるOPC UAを使えば、メーカーを気にせず最適な機器を自由に選べます(ベスト・オブ・ブリード)。これにより、特定メーカーに縛られることなく、コスト競争力のある設備投資が可能になります。また、システム連携のためのカスタム開発が不要になり、エンジニアリングコストも大幅に削減できます 。

- MESやERPとの連携でデータ活用を加速 PLCやセンサーが持つ豊富な「情報」を、MES(製造実行システム)やERP(企業資源計画)にリアルタイムで供給できます 。これにより、生産計画の最適化、品質管理の高度化、サプライチェーン全体の効率化が実現します。

- グローバルな標準規格としての信頼性 OPC UAは、ドイツの「インダストリー4.0」で推奨されているほか、中国やシンガポールでは国家規格として採用されています 。世界標準であるため、海外拠点や海外の取引先とのデータ連携もスムーズです。

- 将来の技術革新にも対応できる拡張性 OPC UAは、将来登場するであろう新しい技術も取り込めるように設計されています 。一度OPC UAで基盤を構築すれば、将来にわたって資産を有効活用できる「将来を見据えた(future-proof)」投資と言えます。

導入前に知っておきたいOPC UAのデメリットと注意点

多くのメリットがあるOPC UAですが、万能ではありません。導入を検討する際には、以下の点も理解しておく必要があります。

- 機能が豊富なゆえの「複雑さ」 非常に高機能な反面、仕様が複雑で、習得には学習コストがかかります 。単純なデータ収集だけが目的なら、もっとシンプルなプロトコルの方が適している場合もあります。

- セキュリティ設定の「落とし穴」 強力なセキュリティ機能も、正しく設定しなければ意味がありません。現場では利便性を優先してセキュリティを無効にしてしまうケースもあり、証明書の管理など、適切な運用体制の構築が不可欠です 。

- 本当に「繋がる」のか?相互運用性の現実 標準規格とはいえ、オプション機能が多いため、「OPC UA対応」を謳う製品同士でも、すんなりとは繋がらないケースも報告されています 。導入には、専門知識を持つシステムインテグレーターの協力が重要になります。

【よくある質問】OPC UAとMQTTの違いは?

IIoTの文脈でよく比較されるのがMQTTというプロトコルです。両者の関係は「競合」ではなく**「協調」**と理解するのが正解です。

- OPC UA: データに意味を持たせる**「情報」の規格** 。

- MQTT: データを効率的に運ぶ**「輸送」のプロトコル** 。

例えるなら、**OPC UAが「中身の詰まった意味のわかる荷物」**で、**MQTTが「その荷物をクラウドまで届ける軽量で高速なトラック」**です。両者を組み合わせる「OPC UA over MQTT」は、それぞれの長所を活かした非常に強力なアーキテクチャです 。

世界の主要メーカーも採用!OPC UAの導入事例

シーメンス、ロックウェル・オートメーション、三菱電機、オムロンといった世界の主要FAメーカーは、こぞって自社製品にOPC UAを標準搭載、または対応させています 。これは、もはやOPC UAへの対応が業界のスタンダードであることを示しています。

実際に、自動車、食品、化学、電子部品など、世界中のあらゆる産業で導入が進んでいます。

- 自動車産業: ルノー・グループは、世界中の工場でOPC UAを導入し、センサーからクラウドまでを繋ぐデータ通信基盤を構築しています 。

- 食品産業: スイスのビューラー社は、OPC UAを活用して顧客の生産効率向上と省エネに貢献しています 。

- 日本の自動車部品メーカー: 欧州の取引先からの厳しい品質データ共有要求に応えるため、複数メーカーの設備が混在するラインをOPC UAで統合し、リアルタイムでの品質管理を実現しました 。

まとめ:OPC UAを理解し、スマートファクトリーへの第一歩を踏み出そう

OPC UAは、単なる通信プロトコルの一つではありません。それは、製造業が抱える「言葉の壁」を打ち破り、工場内のあらゆる機器とシステム、そして人と情報を繋ぐ、デジタルトランスフォーメーションの根幹をなす基盤技術です。

その導入には学習コストや専門知識が必要ですが、もたらされるメリットは計り知れません。

- ベンダーに縛られない自由な設備投資

- エンジニアリングコストの大幅な削減

- データに基づいた迅速で正確な意思決定

- グローバルで戦える競争力の獲得

OPC UAを正しく理解し、活用することが、これからのスマートファクトリー時代を勝ち抜くための重要な第一歩となるでしょう。まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

コメント