「RISC-V(リスクファイブ)」という言葉が、テクノロジーの世界で大きな注目を集めています。しかし、この革新的な技術が、どのようにして生まれたのかご存知でしょうか?

実は、その始まりは壮大な計画などではなく、カリフォルニア大学バークレー校の**「短い3ヶ月の夏のプロジェクト」**という、ささやかなものでした 。

この記事では、RISC-Vが誕生するまでのドラマチックな経緯を、その歴史的背景から紐解いていきます。なぜ、新しいCPUアーキテクチャが必要だったのか?その答えは、当時の半導体業界が抱えていた大きな課題にありました。

ろぼてく

ろぼてくARM一強を崩す存在です!

- 某電機メーカーエンジニア

- エンジニア歴10年以上

RISC-V登場以前の世界:x86とARMの「壁に囲まれた庭」

2010年頃、私たちが使うコンピュータの頭脳であるプロセッサー(CPU)の世界は、2つの巨大な勢力によって支配されていました。

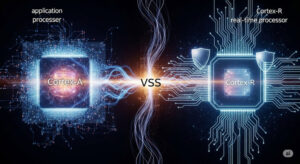

- x86アーキテクチャ: IntelやAMDが採用し、パソコンやサーバー市場を独占。

- ARMアーキテクチャ: スマートフォンや組み込み機器で圧倒的なシェアを誇る。

これらは非常に優れたアーキテクチャですが、共通する大きな特徴がありました。それは、どちらも**プロプライエタリ(独占的)**であるということです 。

これらのアーキテクチャを使ってチップを開発するには、開発元企業に対して100万ドルから1000万ドルにも及ぶ高額なライセンス料を支払う必要がありました 。さらに、厳しい知的財産(IP)の制約があり、誰もが自由に設計を改良したり、研究成果を共有したりすることはできませんでした。

この状況は、特に資金の限られる大学の研究者や、新しいアイデアを持つスタートアップにとって、非常に高い「壁」となって立ちはだかっていたのです 。

すべての始まり:バークレー校の「実用的な必要性」

物語の舞台は、2010年の夏、カリフォルニア大学バークレー校の並列計算研究所(Par Lab)です 。

Krste Asanović(クリステ・アサノビッチ)教授が率いる研究チームは、新しい研究プロジェクトを進めるにあたり、ベースとなる命令セットアーキテクチャ(ISA)を探していました。ISAとは、ソフトウェアがCPUに命令を出すための「共通言語」のようなものです 。

しかし、彼らは大きなジレンマに直面します。

- x86やARMは使えない:ライセンス料が高すぎる上に、IPの問題で研究成果を自由に公開できない 。

- 既存のオープンなISAも不十分:過去の設計上の問題点を抱えていたり、64ビット版がなかったりと、彼らの要求を満たすものがなかった 。

選択肢がないことに気づいたチームは、一つの決断を下します。 「それなら、自分たちでゼロから作ってしまおう」

これが、当初「短い3ヶ月の夏のプロジェクト」として構想された、RISC-V誕生の瞬間でした 。彼らを突き動かしたのは、壮大なイデオロギーではなく、「研究で使える、シンプルで制約のないツールが欲しい」という、極めて実用的な必要性だったのです 。

単なる思いつきではなかった:40年にわたる研究の系譜

RISC-Vは、決して一夜にして生まれたアイデアではありませんでした。その根底には、バークレー校で40年近くにわたって受け継がれてきた、ある研究の歴史があります。

その中心にいたのが、コンピュータアーキテクチャの世界的権威であるDavid Patterson(デビッド・パターソン)教授です。彼は1980年代に「RISC(縮小命令セットコンピュータ)」という概念を提唱し、その後のプロセッサー設計に革命をもたらした人物です 。

実は、RISC-Vの「V」は、ローマ数字の「5」を意味します。これは、バークレー校で開発されたRISCアーキテクチャの第5世代であることを示しているのです 。

- RISC-I (1982) & RISC-II (1983): 基礎を築いたプロジェクト。Sun MicrosystemsのSPARCアーキテクチャの原型となる 。

- SOAR (1984): 「RISC-III」と位置づけられる。

- SPUR (1988): 「RISC-IV」と位置づけられる 。

この長い歴史の中で、どの設計思想が成功し、どれが失敗に終わったのか。Asanović教授やPatterson教授らは、そのすべてを知り尽くしていました。RISC-Vは、この40年間の膨大な知見と、過去の失敗から学んだ教訓を元に、徹底的に洗練されたアーキテクチャとして設計されたのです 。

思想の表明:マニフェスト「命令セットは自由であるべきだ」

プロジェクト開始から4年後の2014年8月、Asanović教授とPatterson教授は、RISC-Vの歴史において極めて重要な技術報告書を発表します。そのタイトルは、「Instruction Sets Should Be Free: The Case for RISC-V(命令セットは自由であるべきだ:RISC-Vの事例)」 。

この文書は、単なる技術的な説明書ではありませんでした。それは、RISC-Vの哲学的・経済的な正当性を世界に問い、オープンソースの革命に参加するよう呼びかける、力強い**「マニフェスト」**だったのです 。

論文は、インターネットのTCP/IPやOSのLinuxのように、最も重要なハードウェアとソフトウェアのインターフェースであるISAがプロプライエタリであることに技術的な理由はないと主張し、オープンなISAがイノベーションを加速させると訴えました 。

このマニフェストは、学術的なツールとして生まれたRISC-Vを、世界的な標準を目指す一大ムーブメントへと昇華させるための、決定的な一歩となったのです。

まとめ:必要性から生まれたオープンな革命

RISC-Vの誕生の物語を振り返ると、その成功の要因が見えてきます。

- 実用的な必要性: 既存の独占的なアーキテクチャへの不満と、研究で使えるツールがないという切実な問題から始まった。

- 歴史的な知見: 40年にわたるRISC研究の蓄積が、洗練された設計の土台となった。

- オープンな哲学: 「命令セットは自由であるべきだ」という強い信念が、世界中の開発者や企業を惹きつけた。

大学の研究室でのささやかなプロジェクトから始まったRISC-Vは、今やGoogle、Intel、NVIDIAといった巨大企業を巻き込み、半導体業界の未来を塗り替えようとしています 。

その誕生の物語は、一つの切実な課題が、オープンな協力によっていかに大きな革命を生み出すことができるかを示す、力強い証と言えるでしょう。

コメント